- August 16th, 2022

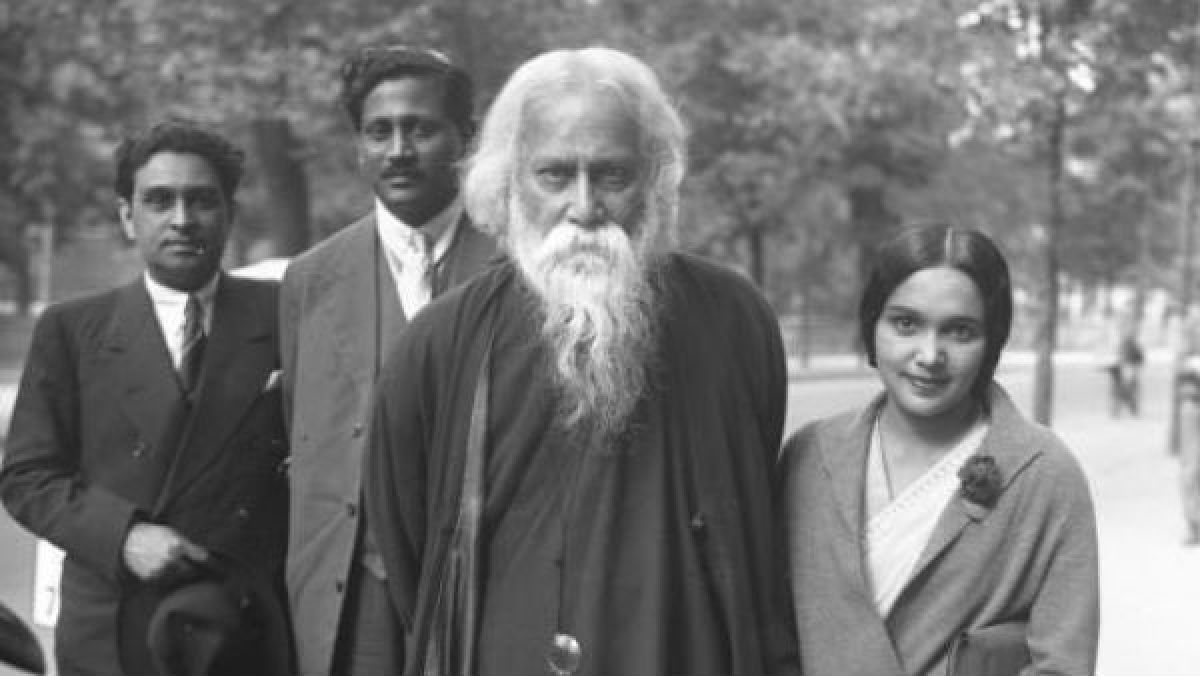

রবীন্দ্রনাথ না থাকলে…

হে মোর দেবতা

সুমন চট্টোপাধ্যায়

আনন্দবাজারের প্রাক্তন সম্পাদক অভীক সরকার একদা আমাকে একটি মজার প্রশ্ন করেছিলেন — ‘আচ্ছা শক্তি চট্টোপাধ্যায় যদি কবি হন, তা হলে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ কবিগুরু হতে যাবেন কেন?’ প্রশ্নটি ভেবে দেখার মতো, উড়িয়ে দেওয়ার মতো একেবারেই নয়।

বাইরে বেরোলে ঢিল খাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই বলছি একটি অক্ষরে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় — ‘আদিখ্যেতা’। শেক্সপিয়রকে দেব অথবা গুরুস্থানে বসিয়ে তাঁর জন্মদিনে ইংরেজরা মাতামাতি করছে, শুনেছেন কখনও? কিংবা শেলি, কিটস, বায়রণ বা মিলটনকে নিয়ে? রবীন্দ্রনাথ এঁদের কারুর চেয়ে বড় কবি নন, নাট্যকার হিসেবে শেক্সপিয়রের পাশে কোনও বিচারে রবীন্দ্রনাথকে দাঁড় করানো যাবে? আমরা বাংলাভাষীরা তাঁকে ভুলতে না পারলেও পশ্চিমে অনেকদিন যাবৎ রবি অস্তমিত। এ নিয়ে অমর্ত্য সেনের একটি চমৎকার দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে, সম্ভবত ‘দ্য নিউ ইয়র্কারে’ প্রকাশিত হয়েছিল, আপনারা চাইলে পড়ে দেখতে পারেন।

আবেগের আতিশয্যে একেবারে শৈশব থেকেই বঙ্গসন্তান রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলতে শিখলেও বাস্তব অবস্থাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম। রবীন্দ্রনাথ এখন কেবল গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার অববাহিকা অঞ্চলের কবি, অনেকটা বেনে বনে শিয়াল রাজার মতো। ইউরোপ অথবা আমেরিকায় যত লোক রবিশঙ্কর বা আলি আকবরের নাম শুনেছে, তার একাংশও রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেনি। কবি হিসেবে পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হইচই হয়েছিল হঠাৎ এক কালা আদমি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে। সেই বুদবুদ ফাটতে বেশি সময় লাগেনি। ফলে আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে ধেই ধেই করে নাচি, তখন সত্যটা আড়ালে চলে যায়। বছরের পর বছর একটি নির্জলা অসত্য থেকে যায় আমাদের সোচ্চার অবলম্বন। সেটা খুব উচিত কাজ কি?

কাব্যের গুণগত মানের বিচারে কবিগুরুর শিরোপা রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য কি না সেটাও বিতর্কের বিষয়। ভাবাবেগে আঘাত করার ভয়ে আমরা যা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে যাই, অন্তত এড়িয়ে এসেছি। আমি অন্তত হাফ ডজন কবির কথা জানি, ব্যক্তিগত আলোচনায় রবি ঠাকুরের বেশিরভাগ কবিতাকেই যাঁরা পাতে দেওয়ার মতো বলে মনে করেন না। এঁরা সবাই জনপ্রিয়, প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁদের কেউই আর ইহলোকে নেই। তাঁদের বক্তব্য, ছানবিন করে হয়তো একশটি কবিতা বের করা যাবে, যার কাব্যগুণ অথবা স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। বাকি সব সময়ের নিষ্ঠুর নিয়মে চলে যাবে কালাধারে। গুটিকতক কাব্যরসিকজন বা বাংলার অধ্যাপক ছাড়া কয়জন বাঙালি রবি ঠাকুরের অন্তত বিশটি কবিতার নাম বলতে পারবেন, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন? ও দাদা আপনি! ও দিদি আপনি! এর অর্থটিও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, আমাদের রবীন্দ্র কাব্যচর্চা বড় জোর পরিচিত চল্লিশ-পঞ্চাশটি কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, নানারকম কায়দা কানুন করে, নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বাচিক শিল্পীরা বিবিধ অনুষ্ঠানে যা পরিবেশন করে। কিংবা রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে ইস্কুলের বাচ্চারা হাত পা নেড়ে আমাদের শোনায়। মোদ্দা কথটি হল, আমরা নিজেরাই রবীন্দ্রকাব্যের পাঁচ-দশ শতাংশ বাদ দিয়ে বাকি সব বর্জন করে বসে আছি। কবিগুরু, কবিগুরু বলে আহ্লাদিপনা তাহলে কেন?

ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পেতে হলে তাঁর প্রবন্ধ পড়তে হবে। সত্যি কথা বলুন তো কয়জন পড়েন, পড়লেও আত্মস্থ করার ক্ষমতা রাখেন? রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শংকরের উপন্যাস নয়, পড়তে গেলেও শিক্ষা, চেতনা, ইতিহাসবোধ থাকা জরুরি। প্রবন্ধ পড়া হয় না, তাঁর গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যগুলোও আজকের দিনে কেমন পানসে লাগে। আগে যে উৎসাহ নিয়ে এগুলি মঞ্চস্থ হতো এখন আর সেটাও হতে দেখি না। সে ভাবে মঞ্চস্থ হতে দেখি না রবীন্দ্র নাটকও। বাংলা নাটকের রশি এখন যাঁদের হাতে, রবি ঠাকুর নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই।

তা হলে হাতে রইল পেন্সিলের মতো পড়ে রইল গান, মানে রবীন্দ্রসঙ্গীত। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ মানে শুধুই তাঁর গান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁর গানের জন্যই স্বজাতির মনে তিনি বেঁচে থাকবেন অনেক অনেক দিন। তাঁর মৃত্যুর পরে সাত সাতটি দশক অতিক্রান্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার রেখা এখনও ঊর্ধ্বমুখী। জীবিতাবস্থায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কেও অনেকবার বলতে শুনেছি গান লিখেই রবীন্দ্রনাথ কিস্তিমাত করে গিয়েছেন। আমার মনে হতো সুনীলদার এমনতরো মন্তব্যে বোধহয় দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকত।

কিন্তু রবিগানের এমন অন্তহীন জনপ্রিয়তারই বা কারণ কী? উত্তর সহজ। তাঁর গানের বাণীর ম্যাজিক এমনই যার সঙ্গে নিজেকে একাত্মবোধ করতে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। না চাইতেই সেই বাণী যেন মর্মভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করে। মনে হয় মনুষ্য জীবনের প্রতিটি পল-অনুপলকে তাঁর গানের কথা যেন স্পর্শ করে গিয়েছে। রাগাশ্রিত হলেও তাঁর গানের সুর আয়ত্ত করা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তুলনায় অনেক সোজা। সুর ও বাণীর এমন সহজিয়া লীলাখেলার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। বাঙালি মানেই রবীন্দ্রসঙ্গীত, তা সে পুবের হোক কিংবা পশ্চিমের।

অনেক বছর আগে অক্সফোর্ডের লাথবেরি রোডে নিজের বাড়িতে বসে কথাচ্ছলে নীরদ চন্দ্র চৌধুরী আমায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হল বিশ্বভারতী গড়া। একটা ইমপ্র্যাকটিকাল ইউটোপিয়া। নীরদ চন্দ্র বিবিধ বিষয়ে দুর্মুখ ছিলেন কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রানুরাগে এক ছটাক ভেজাল ছিল না। পরে ভাবতে ভাবতে আমারও মনে হয়েছে নীরদবাবু সে দিন কিছু ভুল বলেননি।

রবীন্দ্রনাথ রূঢ় সমালোচনা একেবারে সইতে পারতেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, দুঃখিত হতেন, মাঝেমধ্যে লেখার মাধ্যমে সমালোচনার জবাব দিতেন। একই সমস্যা ছিল সত্যজিৎ রায়ের। যতক্ষণ গুনগান গাইছ, ঠিক আছে। একটু বে-লাইন হলেই মরেছ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও একই দুর্বলতা ছিল। আনন্দবাজারের পুস্তক পর্যালোচনার পাতায় সুমিতা চক্রবর্তী সুনীলদার একটি বিখ্যাত বইয়ের বেশ কড়া সমালোচনা করেছিলেন। সেই রিভিউটি প্রকাশের দিন সুনীলদা সোজা চারতলায় অভীক সরকারের ঘরে গিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছিলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাগজেই যদি আমার বইয়ের এ রকম রিভিউ বের হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কিছু হতে পারে না।’ আসলে যে যত কৃতী, সমানুপাতে তিনি মনে করতে শুরু করেন, প্রতিমার সামনের দিকটিই কেবল দেখিয়ে যেতে হবে। পিছনে খড়ের কাঠামোটি পিছনেই থাকবে বরাবর।

একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরাধনায় বেজায় সন্তুষ্ট হতেন, অন্যদিকে তেমনই এর ফলে যে তাঁর ক্ষতি হচ্ছে সেটাও বুঝতে পারতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার কয়েক ঘণ্টা আগে অবনীন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘মিথ্যে স্তুতি আর প্রশস্তি শুনতে শুনতে আমার জীবন কেটে গেল। লোকে জানতেই পারল না আমি মানুষটা ঠিক কী রকম। আমি চাই তোমরা সেই রক্ত-মাংসের রবিকাকাকে এ বার মানুষের কাছে তুলে ধরবে, আমার ভালোটা বলবে, মন্দটা বলতেও কুণ্ঠা করবে না।’

অথচ তাঁর মৃত্যুর সাত দশক পরেও আমরা ‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।’ ভুলে থাকা প্র্যাকটিস করি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

Arts and Literature

Arts and Literature Bioscope

Bioscope Columns

Columns Green Field

Green Field Health World

Health World Interviews

Interviews Investigation

Investigation Live Life King Size

Live Life King Size Man-Woman

Man-Woman Memoir

Memoir Mind Matters

Mind Matters News

News No Harm Knowing

No Harm Knowing Personal History

Personal History Real Simple

Real Simple Save to Live

Save to Live Suman Nama

Suman Nama Today in History

Today in History Translation

Translation Trivia

Trivia Who Why What How

Who Why What How