- August 13th, 2022

হে বন্ধু হে প্রিয়

সুমন চট্টোপাধ্যায়

জীবিত স্বজন-বন্ধুর তালিকাটি একটু একটু করে ছোট হচ্ছে। ইস্কুলে যে সব বন্ধুর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে থেকে নানা রকম শয়তানি করতাম, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অকালে ঝরে গিয়েছে। কলেজের বন্ধুদের মধ্যেও কয়েকজন আর নেই। তারপর গত এক-দেড় বছরে কোভিডের বিষ-ছোবল কেড়ে নিয়ে গেল কত না আপনজনকে। মাঝেমাঝেই দুঃসহ শূন্যতাবোধ টুঁটি চেপে ধরে, প্রয়াত বান্ধবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের কত রকম স্মৃতি মনটাকে বিবশ করে তোলে, অবসাদ গভীর হয়, এখনও বেঁচে আছি বলে নিজেকে অপরাধী লাগে।

এই তো দিন কতক আগে খবর এল চন্দনদা চলে গিয়েছে। কোভিডে নয়, অন্য কোনও প্রাণঘাতী অসুখে। অনেক দিন যোগাযোগ ছিল না বলে জানতে পারিনি চন্দনদার ঠিক কী হয়েছিল। জেনেই বা কী করতাম! আর এখন জেনেই বা কী লাভ! কেবল এটুকু বলতে পারি, যাওয়ার বয়স হয়নি তার, মাত্র ৬৫। আমার চেয়ে সামান্য বড় তবু চন্দন মিত্রকে আমি দাদা বলে ডাকতাম।

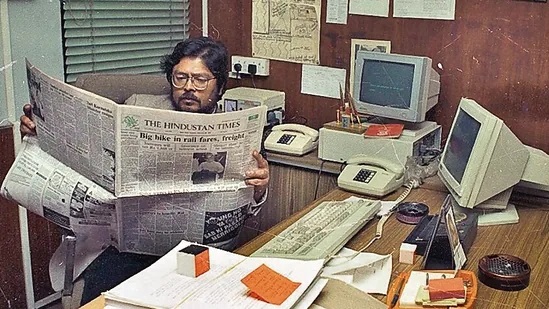

বঙ্গসন্তান, কলকাতার ছেলে, লা মার্টিনিয়ার স্কুলের ছাত্র, হুগলিতে আদি নিবাস, ওই জেলা থেকে বিজেপি-র টিকিটে লোকসভা ভোটে লড়েছেন, পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তবু আম-বাঙালির কাছে চন্দন মিত্র বিশেষ পরিচিত নাম নন। কেন না ইস্কুলের পাঠ চোকোনোর পর থেকেই তিনি দিল্লিতে থিতু হয়েছিলেন, সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের স্নাতক তার পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ফিরে এসে সাংবাদিকতা, প্রথমে স্টেটসম্যান, তারপর হিন্দুস্থান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, সানডে অবজার্ভার ইত্যাদি বহু ঘাটের জল খাওয়ার শেষে পাইওনিয়ার পত্রিকার মালিক-সম্পাদক।

আশৈশব রানির ভাষায় জারিত এবং লালিত হলেও চন্দনদা স্বচ্ছন্দে বাংলাটাও লিখতে পারত। আর এ নিয়ে তার বেশ গর্বও ছিল। থাকারই কথা। কেননা বেশিরভাগ ইঙ্গবঙ্গর মধ্যে মাতৃভাষা দুয়োরানি হয়ে থাকে, তারা যদিবা বলতে পারে, লিখতে পারে না।

১৯৮৫ সালে আমি দিল্লিতে বদলি হওয়ার পরে অচিরেই চন্দনদার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম। সুঠাম, পেটানো চেহারা, দিলদরিয়া স্বভাব, পরোপকারী, আড্ডাবাজ, সুরাসক্ত, হিন্দি সিনেমা আর গানের এনসাইক্লোপিডিয়া। চন্দনদা তখন সানডে অবজার্ভারের সম্পাদক, তার সহকর্মীদের ছোট্ট বলয়ে বহিরাগত শুধু আমি। প্রতি সপ্তাহে একটি রাতে চন্দনদার বাড়িতে বসত আমাদের মজলিস, সমকালীন রাজনীতি নিয়ে উত্তেজিত কূটতর্ক প্রশমিত হত কারণ-বারিতে। টলমল পায়ে বের হতাম যখন রাস্তায় সারমেয়কূল ছাড়া আর কারও দেখা মিলতনা।

চন্দন মিত্র ছিল রিপোর্টার-এডিটর, ওকে আমার পছন্দ করার এটাও ছিল একটা বড় কারণ। অফিসের ঠান্ডা ঘরে বসে কেবলই জ্ঞানগর্ভ সম্পাদকীয় লেখা আর অন্যের ওপর ছড়ি ঘোরানোতেই চন্দনদা সন্তুষ্ট ছিল না, কোথাও কোনও বড় ঘটনা ঘটলে বা নির্বাচন হলে নিজেই অকুস্থলে গিয়ে রিপোর্ট করত। আমি নিজেও এ কাজ করেছি, চন্দনদা তাই আমার রোল-মডেল।

চারটি নেশা ছিল ওর। সিগারেট, পানীয়, পান পরাগ আর ড্রাইভিং। কোনও বঙ্গসন্তানকে তার আগে আমি এমন মুঠো মুঠো পান পরাগ খেতে দেখিনি। গুরুকে অনুসরণ করতে আমিও বস্তুটি খাওয়া শুরু করেছিলাম, মাঝেমাঝেই গলায় আটকে গিয়ে এমন দমবন্ধ অবস্থা হল, বাপ বাপ বলে ছেড়ে দিলাম। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, ঘুম কিংবা ক্লান্তি দূর করার জন্য এই মশলাটি বেশ কার্যকর। মুখে দিলেই শরীরটা চনমন করে ওঠে, কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে মনে হয় তেজি ঘোড়া।

উপায় থাকলে চন্দনদা পারতপক্ষে ট্রেন বা প্লেনে চড়ে কোথাও যাওয়া পছন্দ করত না, গাড়ি ছিল তার সবচেয়ে পছন্দের বাহন, নিজেই চালাত, কোনও ড্রাইভারও সঙ্গে রাখত না। দিল্লি স্টেটসম্যানের সবুজ রঙা একটা লড়ঝড়ে অ্যাম্বাসাডর চালিয়ে চন্দনদা ৫০০ কিলোমিটার পথ উজিয়ে অমৃতসরে পৌঁছেছিল নিজে ড্রাইভ করে। তারপর এল মারুতি জিপসি, তাতে সওয়ার হয়েই বিরানব্বইয়ের ৬ ডিসেম্বর আমরা পৌঁছেছিলাম অযোধ্যায়। অনেক অ্যাসাইনমেন্ট করেছি চন্দনদার সঙ্গে, মায় কর্ণাটকের বিধানসভা ভোট পর্যন্ত। কাজের শেষে কোথায় দিল্লি ফিরব, চন্দনদা তাল তুলল কুর্গে গিয়ে রাত কাটাবে। কেন? না সেখানে নাকি অতি উপাদেয় পর্ক পাওয়া যায়। অতএব সাত ঘণ্টা যাত্রার ধকল সামলে সুন্দরী, পাহাড়ি কুর্গে।

একটি মৌলিক বিষয়ে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল। চন্দনদা ছিল আপাদমস্তক ‘পলিটিক্যাল অ্যানিমাল’, সাংবাদিকতা আর রাজনৈতিক আনুগত্যের মধ্যেকার ভেদরেখাটি ও প্রায়শই লঙ্ঘন করত, ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত। আবার এই আনুগত্যের প্রশ্নেও কোনও ধারাবাহিকতা ছিল না। কলেজ জীবনে চন্দনদা ছিল আগুনখোর কমিউনিস্ট, তারপর ভক্ত হল রাজীব গান্ধীর, তারপর নাম লেখাল গেরুয়া শিবিরে, সবশেষে তৃণমূল কংগ্রেসে। বিজেপির টিকিটে পরপর দু’বার রাজ্যসভার সদস্যও হয়েছিল। লালকৃষ্ণ আডবাণী তার গেরুয়া শিবিরের গুরু, প্রয়াত অরুণ জেটলি অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

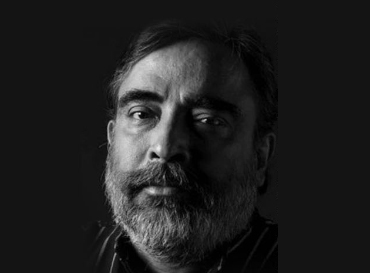

মনে হয় এই রাজনীতিক-সাংবাদিক হওয়াটা মস্ত গোলমেলে, সব নষ্টের গোড়া। সক্রিয় রাজনীতি হয়তো প্রভূত ক্ষমতা বা প্রভাবের রাস্তা মসৃণ করে কিন্তু সাংবাদিক সত্ত্বাটিকে কবরস্থ করে দেয়। ‘পার্টিজান জার্নালিজম’ কেউ করতেই পারে, আজকাল সেটাই ‘নিউ-নর্মাল’, কিন্তু সাংবাদিকের শ্রদ্ধার আসনটি টলে যায় না কি? আমাদের সময়ে সেরা সাংবাদিক বলে যাদের আমরা শ্রদ্ধা করতাম, অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম যাদের কাজ, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল এম জে আকবরের নাম। সানডে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি যে সব ঘটনার তদন্তমূলক প্রতিবেদন ছেপেছেন, ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে সে কথা লেখা থাকবে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে যেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেন সাংবাদিক হিসেবে আকবরের কার্ভ নামতে নামতে অন্তরালে চলে গেল। আকবর অথবা চন্দনের জন্য ভারতের পঙ্কিল রাজনীতি আধা ছটাকও প্রভাবিত হয়নি, কিন্তু আমাদের পেশা দু’টি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারিয়েছে। এটাই বড় মনস্তাপের।

Arts and Literature

Arts and Literature Bioscope

Bioscope Columns

Columns Green Field

Green Field Health World

Health World Interviews

Interviews Investigation

Investigation Live Life King Size

Live Life King Size Man-Woman

Man-Woman Memoir

Memoir Mind Matters

Mind Matters News

News No Harm Knowing

No Harm Knowing Personal History

Personal History Real Simple

Real Simple Save to Live

Save to Live Suman Nama

Suman Nama Today in History

Today in History Translation

Translation Trivia

Trivia Who Why What How

Who Why What How