- August 12th, 2022

জোট-ঘোঁট-ভোট (১)

জোট-ঘোঁট-ভোট (১)

সুমন চট্টোপাধ্যায়

রিপোর্টিং বিভাগে পা রাখতেই আমার অভিমন্যু দশা। চক্রব্যুহের নানা কোণ থেকে শোঁ শোঁ করে উড়ে আসছে হৃদয়ভেদী সব বাণ।

‘কালকের ছোকরা, তোকে এত পণ্ডিতি দেখাতে কে বলল?’

‘এমন কিছু করবি না, যাতে লোকে হাসাহাসি করে।’

‘এই তো সেদিন রিপোর্টারি করা শুরু করলি, আর একটু বয়স হোক, অভিজ্ঞতা বাড়ুক, তারপর বুঝবি কত ধানে কত চাল।’

টেবিলের ওপর সেদিনের আনন্দবাজার, যার প্রথম পাতার অ্যাঙ্করে, মানে নীচের দিকে আমার একটি নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

শিরোণাম, ‘বহরমপুরের অপরাজিত উইকেট এ বার পড়তে পারে’।

সেটাই দিয়েছে আগুনে ঘৃতাহুতি। সিনিয়র সহকর্মীরা সবাই বলতে শুরু করেছেন, ‘অসম্ভব, এ অসম্ভব।’

জবাবে আমার সত্যিই কিছু বলার ছিল না। ১৯৫২ সাল থেকে বহরমপুর কেন্দ্রে আরএসপি-র সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ত্রিদিব চৌধুরী (লোকে চিনত ঢাকু চৌধুরী নামে) লোকসভার কোনও নির্বাচনে হারেননি। এই ভাবে বহরমপুর আর ত্রিদিববাবু কার্যত সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন। ফলে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তিনি অজেয়, অক্ষয়, ভোটে জেতা যেন তাঁর জন্মগত অধিকার।

আমি বেঁড়ে পাকামি করে সেই বিশ্বাসে একটু টোকা দিতেই এমন লাভা-উদ্গীরণ।

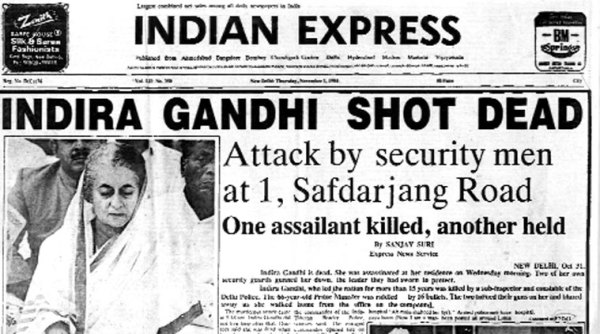

১৯৮৪ সালের লোকসভা ভোট, ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ছায়ায় যার আয়োজন হয়েছিল। আমার সাংবাদিক জীবনে সেটাই ছিল নির্বাচন কভার করার প্রথম অভিজ্ঞতা। পেশায় প্রবেশ তার বছর তিনেক আগে যার মধ্যে ১৯৮২ সালের বিধানসভা ভোট হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন আজকালের নিউজ-ডেস্কে কাজ করি, মাঠে নেমে ভোটরঙ্গ দেখার কোনও সুযোগই ছিল না। কাঙ্খিত সুযোগটি এল আমি আনন্দবাজারের রিপোর্টিংয়ে আসার পরে। আমার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল দু’টি নজর-কাড়া কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর আর অবিভক্ত মেদিনীপুরের কাঁথি।

জিততে জিততে নিজের কেন্দ্রে একদিন নেতার মিথ হয়ে ওঠার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। যেমন মালদায় কংগ্রেস নেতা এ বি এ গনিখান চৌধুরী, প্রথমে বরানগর তারপরে সাতগাছিয়ায় জ্যোতি বসু, রায়বেরিলিতে ইন্দিরা গান্ধী। আরও দৃষ্টান্ত আছে, নামের পরে নাম বসিয়ে নামাবলী তৈরির কোনও কারণ দেখছি না। এইটুকু বলে রাখাই যথেষ্ট যে এই সব মহারথীদের কাছে ভোটে নামা ছিল স্রেফ নিয়মরক্ষা, তিনি আসবেন, দেখবেন, জয় করবেন। তেমন হলে সূয্যিমামা একদিন পশ্চিমে উঠলেও উঠতে পারেন, এঁরা হারতে পারেন না।

ভোটের ময়দানে আমি নেহাতই নাদান, বয়স্ক সহকর্মীদের মুখ-ঝামটা খাওয়ার পরে হৃদকম্প শুরু হয়ে গেল। অনুমান ব্যর্থ হলে প্যাঁক খেতে খেতে কান ঝালাপালা তো হবেই, হয়তো আমাকে আর ভোট কভার করতে পাঠানোই হবে না। অথচ ভোট-রঙ্গের রস আমি দারুণ উপভোগ করছি। আনন্দবাজারের রিপোর্টিং বিভাগে আমার আসাটা সতীর্থদের অনেকেই ভালো চোখে দেখেনি, ভোটের ফলে আমি ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে তাদের নখ-দাঁত সব বেরিয়ে পড়বেই। মনে মনে আমি ইষ্টনাম জপা শুরু করে দিলাম।

সে বার ত্রিদিববাবুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস টিকিট দিয়েছিল কান্দির রাজা অতীশ সিংহকে। শিক্ষিত, সজ্জন, আমার কলেজের প্রাক্তনী। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছিলেন ওই তল্লাটের মানুষ, এলাকাটা চিনতেন হাতের তালুর মতো। আনন্দবাজারের ডেস্কে কাজ করার সময় সিরাজ’দার মুখে ওই অঞ্চলের অনেক গল্প শুনেছিলাম, রাজবাড়ির কথাও। ফলে মনের ভিতর একটা অস্পষ্ট ছবি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বহরমপুর আসন কভার করতে আমায় যেতে হবে শুনে প্রথমেই শরণাপন্ন হয়েছিলাম সিরাজ’দার। প্রথম ব্রিফিং আমার তাঁর কাছেই।

চারদিন উদয়াস্ত-পরিশ্রম করে চক্কর কেটেছিলাম বহরমপুর লোকসভার অন্দরে সাতটি বিধানসভা আসনেই। কয়েক’শ লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলাম, এ বার হাওয়াটা কেমন একটু অন্যরকম, ত্রিদিব চৌধুরীর নাম শুনলে লোকের জোড়া-হাত শ্রদ্ধায় কপালে উঠে যায় কিন্তু ভোটটা তিনিই পাবেন কি না ঠারেঠোরে এ প্রশ্ন করলে প্রায়শই সোজা উত্তর মেলে না। ক্রমাগত এ ভাবে তাল কেটে যাচ্ছে দেখে আমার মনে হয়েছিল নির্ঘাৎ ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। কলকাতায় ফিরে ‘চালাও পানসি বেলঘরিয়া’ স্টাইলে লিখে দিলাম আমার সন্দেহের কথা, কেন এমন বে-নজির সাহস দেখাচ্ছি সাধ্যমতো তা বিচার-বিশ্লেষণ করে।

এখনও বের হয় কিনা জানি না, তখন আর এস পি-র দলীয় মুখপত্র ‘গণদাবী’ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বোধহয় আট পাতার ট্যাবলয়েড। আনন্দবাজারে বহরমপুর নিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার ঠিক পরের সংখ্যায় আমার মুণ্ডুপাত করে গণদাবীতে মস্ত বড় একটা লেখা বের হল। অনেক ধানাই-পানাইয়ের সার কথাটি ছিল আমি একটি গণ্ডমূর্খ। আমার মতো এক কাল কা যোগীর লেখা নিয়ে বাইরে এমন প্রতিক্রিয়া দেখে তখন বেশ শ্লাঘাবোধ হয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই আমার রিপোর্টে সত্যের ছোঁয়া আছে নইলে এত শব্দ খরচ করে এমন রাগত ভঙ্গিতে একটি রাজনৈতিক দল এমন তীব্র শ্লেষাত্মক প্রতিবাদ জানাবে কেন? সময় গেলে গণদাবীর জায়গাটা নিয়েছিল গণশক্তি, কিন্তু সে গল্প স্বতন্ত্র।

এ বার গন্তব্য কাঁথি, সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী প্রবীণা নেত্রী ফুলরেণু গুহ। এই তল্লাটে তখন সিপিএমের একচেটিয়া দাপট, তারা বাঘে-গোরুকে এক ঘাটের জল খাওয়ায়। লোকে ভয়ে ভয়ে কথা বলে, ভোটের প্রসঙ্গ তুললেই ঠোঁটে লিউকোপ্লাস্ট। পেটের কথা বের করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, সিপিএম ক্যাডাররা তো আনন্দবাজারের নাম শুনলেই চারটে কটূ কথা ঝাঁঝালো ভাষায় শুনিয়ে দেন। তার মধ্যে একটি কথা ‘কমন’, ছোট-বড় নির্বিশেষে সব্বাই আওড়াতেন মুখস্থ মন্ত্রের মতো।

‘দূর মশাই, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে কী লাভ? শেষ পর্যন্ত মালিক যা বলবে সেটাই তো লিখবেন।’

কমরেডরা কেন এ কথা বলতেন আজ পর্যন্ত আমি সেই রহস্যের কিনারা করতে পারিনি। এটা কি তাঁদের শেখানো বুলি ছিল নাকি খবরের কাগজ সম্পর্কে বিশুদ্ধ, অতলান্ত অজ্ঞতা? এখন এত বছর পরে কমরেডদের আচরণের ব্যবচ্ছেদ হয়তো কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। সত্যটা হল বাম জমানায় দীর্ঘদিন আমাদের মতো খেটে খাওয়া রিপোর্টারদের যে দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয়েছে তা কহতব্য নয়। তখন সিপিএম কভার করার অন্যতম পুরস্কার ছিল পদে পদে অপমানিত হওয়া।

ফেরা যাক কাঁথিতে। বহরমপুরে ভোটারের মন বদলের ইঙ্গিতটা তবু বোঝা যাচ্ছিল, কাঁথিতে ওপর ওপর অন্তত তেমন কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না। হতাশ হওয়ার বান্দা আমি ছিলাম না, রিপোর্টার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে পায়জামার ওপরে একটা ফতুয়া লাগিয়ে হাওয়াই চটি গলিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলাম। অবশেষে বুঝতে পারলাম বজ্র আঁটুনির তলায় আসলে ফস্কা গেরো, সিপিএমের পায়ের তলার মাটি আসলে ততটা শক্ত নয়।

কলকাতায় ফিরে ‘জয় মা’ বলে প্রতিবেদনে সে কথা স্পষ্ট করে লিখে দিলাম। আবার প্রথম পাতায় বের হল সেই রিপোর্ট, আবার সেই অ্যাঙ্করে। এ লেখার শিরোণাম হল, ‘এ বার কাঁথিতে ফুলরেণুর ঘায়ে মূর্চ্ছা না যায় সিপিএম’।

ফল বের হলে দেখা গেল, আমার দু’টি অনুমানই অভ্রান্ত ছিল। বহরমপুরে ত্রিদিব চৌধুরীর অপরাজিত উইকেট ছিটকে গেল, কাঁথিতে ফুলরেণুর ঘায়েই মূর্ছা গেল সিপিএম।

বহরমপুরের প্রতিবেদন প্রকাশের পরে রিপোর্টিংয়ের যে দাদা সবচয়ে বেশি প্যাঁক দিয়েছিল, হাসতে হাসতে তাকে বললাম, ‘চলো প্রেস ক্লাবে যাই, আজ সব খরচা আমার।’

Arts and Literature

Arts and Literature Bioscope

Bioscope Columns

Columns Green Field

Green Field Health World

Health World Interviews

Interviews Investigation

Investigation Live Life King Size

Live Life King Size Man-Woman

Man-Woman Memoir

Memoir Mind Matters

Mind Matters News

News No Harm Knowing

No Harm Knowing Personal History

Personal History Real Simple

Real Simple Save to Live

Save to Live Suman Nama

Suman Nama Today in History

Today in History Translation

Translation Trivia

Trivia Who Why What How

Who Why What How